PNAS|韦艳宏教授团队揭示代谢失衡介导血管损伤新机制

近日,韦艳宏教授团队在美国科学院院刊《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》上发表了题为“Semaphorin 6A phase separation sustains a histone lactylation-dependent lactate buildup in pathological angiogenesis”的研究论文,揭示代谢失衡介导血管损伤新机制。

心血管系统是环境污染物暴露的主要靶标。世界卫生组织报告指出心血管疾病是环境归因风险最高的非传染性疾病,每年约480万例心血管疾病死亡与化学物暴露等环境因素相关。心血管网络维护器官组织功能稳态,其损害既是心血管疾病的病理基础,也与神经和发育障碍等外源化学物主要毒作用密切相关。心血管系统代谢高度活跃,代谢稳态是其维持结构功能的重要基础。研究表明,环境污染物暴露可通过干扰代谢引发心血管损伤,但具体机制不清。

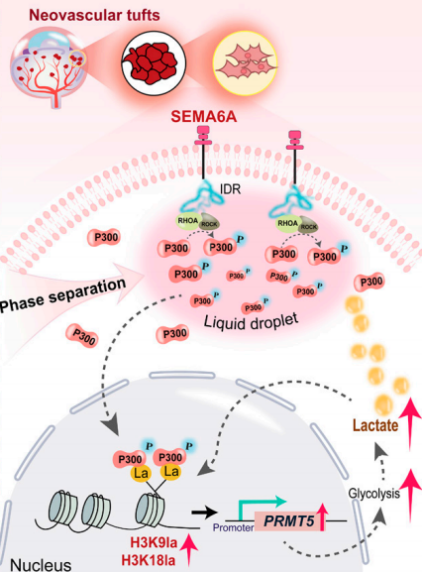

韦艳宏教授团队长期致力于环境污染物的心血管毒性研究。前期发现多氯联苯、磷酸三苯酯、四溴双酚A等污染物暴露影响细胞代谢和能量生成,导致心血管发育障碍和神经行为异常等损害结局。近日,该团队采用前期建立的应激诱导血管病变模型,发现膜受体Sema6A基于疏水相互作用的相态转变起始分子事件,并解析其固有无序区结构特征及其捕获表观遗传调控因子P300的空间隔离效应;通过联合核乳酸化修饰组学、CUT&Tag技术及单细胞分析策略,识别出组蛋白乳酸化调控位点H3K9、H3K18和糖酵解代谢关键调控蛋白Prmt5,阐明驱动血管损伤表型的乳酸平衡紊乱在亚细胞区室间的扰动状态及转录调控方式,构建膜分子相态介导的乳酸化修饰异常、甲基转移酶系功能紊乱与糖代谢网络失衡的正反馈环路。该研究揭示“相态依赖的代谢失衡”介导血管损伤新机制,为识别血管毒作用通路、筛选早期标志及制定干预策略提供新思路。

bbin平台-bbin官网-bbin电子

博士生马雅和张祝谊为论文的共同第一作者,bbin平台-bbin官网-bbin电子

韦艳宏教授和中山大学中山眼科中心刘春巧研究员为论文通讯作者。bbin平台-bbin官网-bbin电子

为论文第一署名单位。该工作得到国家自然科学基金、科技部重点研发计划以及中山大学学科交叉团队项目的支持。

论文链接://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2423677122

撰稿、配图:马雅、韦艳宏

初审:董光辉

复核:王燕芳

终审:夏敏